协会要闻

2023-12-11

2023-12-11

97次

97次

他是中国科学院博士,高级工程师,曾入选中国科学院年度“关键技术人才”;

他是国内绿色化工技术开发、废弃物资源化高值利用领域专家,在他手里,废弃物神奇变废为宝;

六年前,一次偶遇,让他与滨州,与鲁北企业集团结缘;

一边是中国循环经济的拓荒者,一边是致力于工业固废循环再利用的国内顶级团队,两者双向奔赴,将迸发出怎样的火花?

本期“对话滨州”,对话中国科学院过程工程研究所博士、高级工程师,过程工业固废全国循环经济工程实验室主任周志茂。

看他在鲁北如何“点石成金”——专访中国科学院过程工程研究所博士、高级工程师周志茂

变废为宝 入选山东重大科创工程

垃圾固废,在一些人看来,就是百无一用的废料;但在另一些人看来,这些只是放错了地方的资源。

周志茂,就属于后者。他不但是这样认为,更重要的是,他就是那个“变废为宝”、“点石成金”的人。

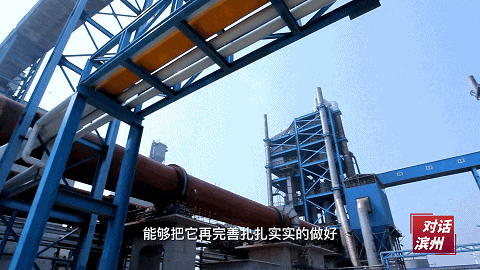

在位于山东北大门的鲁北企业集团,有一处标有“山东省重大科技创新工程项目”字样的硕大化工装置,这里,是属于周志茂的天地。

“这就是我们的有机废硫酸资源化、高值化利用项目,早在2019年,就被列入了山东省重点研发计划重大科技创新工程(第一批)择优支持项目。”周志茂说。

我国硫酸年产量超过亿吨,全行业高浓度有机废硫酸年排放量超过1000万吨。废酸腐蚀严重,危害环境,废酸有机物含量高,具有特殊臭味,难去除。

“目前有机废硫酸的处理技术普遍应用的是高温裂解法,其特点是反应温度高、能耗大、成本高,造成很大的碳资源浪费。另外常见的中和法,方法简单,中和后产物可做化肥原料,但其中有机物去除的成本高。物理萃取法和化学氧化法目前工业应用较少。”周志茂说。

针对有机废硫酸利用过程中高能耗高排放的突出问题,开发环境友好的低成本废硫酸资源化再生利用技术需求非常迫切。

“我们项目的总体目标是发展高端化工绿色生产技术、含硫有机废液资源化利用,首次提出酸溶有机物低温炭化制备功能炭材料并实现酸溶有机物和硫酸高效分离;建立高浓度有机废硫酸低温炭化制备二氧化硫、硫酸、功能炭材料等全资源化利用的集成技术。”周志茂说,“简单说,就是我们的技术可以实现在较温和的反应条件下将高浓度有机废硫酸再生成二氧化硫、硫酸、功能炭材料等可以循环利用的资源。”

周志茂老家河北省,1993年,他考入青岛化工学院(现青岛科技大学)机械系化机专业,毕业后到了一家制药企业工作。2006年,他硕士研究生考到北京化工大学,五年硕博连读和两年博士后之后,进入中国科学院过程工程研究所。

“我们目前主要进行过程工业固废的资源化利用技术开发,利用低碳绿色的技术提高资源利用效率,可以通俗地理解为变废为宝。”周志茂说。

说到变废为宝,周志茂特意讲了一个故事。

1972年,日本一支代表团到我国攀枝花钢铁厂考察,在看到角落里的高炉渣时,这支日本代表团的成员们忽然两眼放光,说愿意用优质钢材换这些废渣。

在当时,优质钢材价格可不便宜,而堆放在钢铁车间角落里的高炉渣,说白了就是冶炼钢铁时留下来的一种固体废物,日本人这笔买卖怎么看都不对等。

有人认为,用优质钢材换废弃物,这可比卖高炉渣划算。但另一部分人却不认同,事出反常必有妖,日本人愿意高价购买这些废弃垃圾,肯定是为了更有价值的东西。

争论不出结果,钢铁厂的领导将消息向上级汇报,因为这是一笔涉及跨国的大买卖,消息就传到了周总理的耳中。

周总理要求中国科学院化工冶金研究院(中国科学院过程工程研究所前身)对这些高炉渣进行研究,科研人员很快就知道了高炉渣的特殊之处。

原来当时日本代表团参观了钢铁厂之后,就已经知道了我国的冶炼水平,虽然用的铁矿是钒钛磁铁矿,但只能提炼钢铁,根本意识不到高炉渣里还能提取一些稀有金属。

攀枝花的钒钛磁铁矿里除了当时提炼出来的铁之外,还含有钒、钛、镍等多种伴生金属资源。可谓价值连城。这些伴生资源不仅经济价值极高,还是制造军事武器的重要材料。单单一个镍,用它制成的不锈钢、高镍合金钢等就可以被用来制造飞机、雷达、导弹等军工产品。

“由于当时我国技术水平有限,这些矿材里包含的金属元素并没有被悉数提炼出来。日本考察团见到这些被废弃的高炉渣,很快就发现了其中的价值,所以他们才不惜花费重金也要获得这些宝物。幸好周总理有先见之明,这才没有让日本打成小算盘,否则中国将失去多少珍贵的资源啊。”周志茂说。

双向奔赴 与鲁北深度合作相互成就

鲁北企业集团,多年来一直坚定不移地发展生态、低碳、循环经济产业集群,创建的中国鲁北生态工业模式成为我国循环经济发展的一面旗帜,被誉为“中国循环经济的拓荒者”;周志茂,国内绿色化工技术开发、废弃物资源化高值利用领域专家。

双方,是如何走到一起的?

“我们研发了这套有机废硫酸资源化利用新工艺后,感觉这绝对是造福工厂、造福社会的技术,就想着尽快有个厂家进行科技成果转化。我们先后交流了几家工厂,但他们都不大愿意冒风险。”周志茂说。

这时,中国硫酸工业协会对周志茂的技术给与了充分肯定,并建议到硫酸协会年会上做报告介绍这项技术。

意外和惊喜,就在这时发生了。

“会后鲁北化工(鲁北企业集团下属公司)联系我,向我介绍企业情况和废酸处理的进展,我也进一步介绍了采用新工艺的废酸处理试验情况。鲁北化工感觉这项技术在他们这里应用很可能会进一步降低废硫酸处理成本,并且会有很好的环境效益。”周志茂说,“后来鲁北化工到我们研究所看了试验产品,我们也到鲁北化工了解了现场情况和当时废酸处理的进展。经过多次交流,我们有了越来越多的共识,合作就这样开始了。”

周志茂在寻找鲁北的同时,鲁北也正在苦苦寻找周志茂,两者双向奔赴,一场神奇的缘分就此开始。

“最早知道鲁北化工是我在做废硫酸处理的时候,进一步调研后了解到鲁北化工开创了石膏裂解协同处理烷基化废硫酸。随着和鲁北合作的进一步不断深入,我对鲁北循环经济模式有了更深刻的认识。”周志茂说。

经过鲁北化工和周志茂的共同努力,经过对小试、中试等环节不断完善,终于建成了世界第一套炭化还原法有机废硫酸规模化资源化利用的示范装置。

“我们得到的磺化炭材料为无定型炭,可以作为固体酸催化剂和煤热解提质催化剂;磺化炭保留了生物质中的氮、磷、钾等有益元素,并具有较多氧、硫元素的功能基团,对重金属的吸附优于热解炭,可用于钻井液、废水吸附及土壤改良等领域;磺化炭可作为载体制备磺化炭基复合肥,山东农业大学‘土肥资源高效利用国家工程实验室’磺化炭基肥应用在粮食作物上均有显著的增产效果。”周志茂说。

“通过测算,与传统高温裂解技术相比,我们示范装置整个处理过程能耗可以降低50%以上,处理一万吨废硫酸,可以节约大约2000多吨二氧化碳排放。”周志茂说,这与国家双碳战略不谋而合。

“另外,这项技术目前正在延伸,在降低碳排放同时,可以协同处置很多的有机固废,通过硫酸碳化工艺,碳收率能达到80%,回收幅度大大提高。”周志茂介绍,“如果我们把生物质做成碳化碳材料,比如做成碳基复合肥,把二氧化碳固定在土壤里,不仅是一个比较经济的方法,又对土壤有很好的改良作用。”周志茂说,在减碳固碳技术方面,还有很大上升空间。

“新技术需要不断完善和进一步优化,具体如何完善和优化?我们一直在与鲁北交流。”周志茂说,“鲁北的循环经济在全球范围内都是引领性的,这是高质量发展、生态平衡发展的一个非常重要的模式。”

扎根滨州 深耕循环经济期待再结硕果

科研院所的科技成果追求创新性,而企业需要的科技成果更看重实用性、经济性,因此,双方合作科技成果转化往往是路径长、难度高、投入大、见效慢,而且对人的要求非常高,只有跨过这一条条“鸿沟”,才能实现真正落地。

“我们这项技术能够成功,得益于鲁北企业集团对于循环经济的深刻理解,得益于鲁北方方面面的配合支持。”周志茂说,“吕天宝董事长非常重视科技创新和产学研合作,对我们项目的特别关心,集团多名领导参与领导项目建设,调集骨干人才配合项目实施,从立项、中试方案确定、设备选型、建设调试等,陆续投入3000多万元,倾注了鲁北企业集团的热情。在这里,氛围特别好,让我能够全身心投入干事业当中。”

从2017年算起,周志茂到滨州已有六年时间,他每个月至少来鲁北一次,逐渐融入这里。在这里,周志茂有老同学,有新朋友,真正体会了热情鲁北,好客滨州。

这么多年在北京滨州两地往返,周志茂早已把滨州当成自己的家,“不管是同事之间相处,还是工作氛围,都让人感觉十分愉悦。”周志茂说,最吸引他的,还有滨州人的实干作风,和滨州政府部门的贴心服务。

“就鲁北企业集团可持续发展问题,人才引进是一个重要问题,这里地理位置相对偏僻,对高端人才吸引力不是很强,通过鲁北企业集团的持续努力,这个问题有所改观,”周志茂说,“我听说咱们滨州的高铁马上快要开通,这是一个令人振奋的消息,高铁通了,对外交流就更方便,人才也会慢慢聚集到这里。鲁北这么好的企业,有这么好的产业,肯定会吸引更多人才来到这来。”

谈及未来,周志茂准备结合鲁北现有循环经济产业链和自身专长,共同丰富和完善鲁北循环经济。

“下一步,我们准备把有机废硫酸资源化利用新工艺得到的磺化炭新产品实现高值化应用。磺化炭对水中的氨氮和磷具有很好的吸附性能,可以用于废水的治理,同时也说明了磺化炭基复合肥缓释作用的机理,这个我们实验室已经完成评价,正在整理数据,准备在氨氮废水、富磷废水等方面进行推广应用。”周志茂说。

近年来,我国风电产业迅速发展,市场规模不断扩大。根据预测,2026年风电叶片回收行业会迎来第一次风电退役的大考,到2029年,年处理回收叶片量将达到22万吨。针对这一现实问题,周志茂表示将拓展利用他们的新技术探索新兴固废综合利用技术路线,解决新兴产业固废资源利用成套技术设备研发及产业化应用问题,希望在风电叶片回收利用领域有所作为。

“另外,我们也关注到纤维增强复合材料(FRP)的资源化再利用方面亟需做的、能做的有很多。中国物资再生协会推测2030年我国服役期满的复合材料产品将超过3000万吨,同时玻璃钢行业也产生大量废弃玻璃钢纤维材料。由于纤维复合材料的强度高、耐腐蚀性能好等特性导致废弃纤维复合材料的处理和利用非常困难,资源化利用成为迫切需求。”周志茂说,“我们利用硫酸化学溶解法将废旧复合材料中的树脂和纤维分离并再生其中的功能纤维,同时利用我们开发的炭化还原法新技术将树脂转化为磺化炭、硫酸介质循环利用,实现废旧复合材料的全组分回收利用。回收得到的功能纤维碳足迹,温室气体总排放量比传统产品小,比以往产品更环保。”

“循环经济造福工厂、造福社会,我们希望能够在5年之内携手鲁北化工,在滨州建成万吨级风电叶片资源化回收装置,在滨洲的产业沃土中让资源综合再利用的成果更加丰硕。”周志茂信心百倍。

总策划:马俊昀 张 波

总监制:陈有全 赵敬源

监制:林风华 刘电辉

策划:周卫华 毛立东 闫旭宁 牛成龙

总导演:刘电辉

统筹:张 蕾 付瑛杰

终审:王卫东

导演:张卫建 崔艳贞

艺术指导:王兴林 张志勇 舒渊田 孙洪师 李文兴

制片人:崔艳贞

本期编导:赵海兵 张静

撰稿:张卫建 刘 飞

现场导播:王 虎 王 哲

后期包装:于 剑

摄像:孙玉强 孙晓辉 苑跃科 董文林 王劭坤 王凯旋

新媒体包装:孙贝贝 吴 静 贾 佳

新媒体推广:郭 笑 任 宵 王 敏

配音:于 录

化妆:杨一鸣 孝莹莹

中共滨州市委宣传部

滨州市新闻传媒中心(集团)

滨州市企业家协会

联合出品

中央人民政府网

中央人民政府网